「大阪代協LIVEステーション」を配信しました~錦野先生登壇~

2025年8月4日(月)16:00より、「大阪代協LIVEステーション」が配信されました。

配信接続数は199人、集合形式で視聴している支部もありますので全体では200名を優に超えるご視聴をいただきました。

今回の司会進行はベテラン妹尾副会長と、今回は急遽登板の新谷会長のレアなコンビでのお届けです。

冒頭、MCから本日の全体の流れの説明があり、その後、新谷会長のメッセージからスタートしました。

【新谷会長メッセージ】

今回のメッセージでは、新谷会長より、保険業界を取り巻く最新の動きと、それに対する大阪代協としての取り組みについて、現場目線での力強い発信がありました。

【法改正、監督指針改正、そして「自己点検チェック」――業界は今、動いています】

今年度に入り、業界ではいくつもの重要な変化が起こっています。

■保険業法の改正

■保険会社向け監督指針の一部改正案の公表

■自己点検チェックの導入

これらの動きに対し、大阪代協では“待ちの姿勢”ではなく“能動的に意見を発信していく”姿勢を打ち出しています。

【会員アンケートを通じて「現場の声」を届ける】

現在、全会員を対象としたアンケートを実施中です。主なテーマは以下の通り。

■金融審議会WG報告書

■監督指針改正案

■自己点検チェックへの対応

集まったご意見は、大阪代協が責任を持って保険会社・財務局・業界紙・パブコメを通じて発信し、さらに日本代協を通じて金融庁にも届けられます。

【今後の論点:「比較推奨販売」と「特定契約比率規制」】

今後も引き続き議論が続くとされているのが以下の2点です。

■乗合代理店における比較推奨販売のあり方

■企業内代理店における特定契約比率規制

現時点ではまだ結論が出ていません。後程LIVEステーション内で、保険法務の第一線で活躍されていらっしゃる錦野先生にご登壇いただき、今後の方向性について視聴者の皆さんと共有したいと思います。

【大きな転機を、共に乗り越えましょう】

保険業界は今、大きな転機を迎えています。こうした時代の中、所属する保険会社だけでなく、「代協」という枠組みを通じて幅広い情報を共有し、代理店みんなの声をひとつにまとめて発信していくことが、今まで以上に重要になっています。ぜひこの機会に、代協の活動に触れていただき、積極的にご参加いただければと思います。

新谷会長は結びとして「このような時だからこそ、代協という旗のもとに、皆さんで集い、語らい、高め合って参りましょう。」と強く呼びかけられました。

【活力研報告】

日本代協が年2回活行っている各保険会社との対話「活力ある代理店制度等研究会」略して「活力研」が7月30日~31日に開催されました。初日は損保ジャパン社、あいおいニッセイ同和社、2日目は東京海上日動社、三井住友海上社と、それぞれ2時間ずつ計8時間の対話を実施しました。その場に参加された山中尚日本代協副会長に、参加されて感じたことも含めてその内容についてお話しいただきました。

【今回のテーマ】

主な議題は2つです。

■「自己点検チェックの取り組み」について

■損保各社が求める品質基準について

背景には、一昨年から続くBM問題やカルテル問題があり、これらを受けて有識者会議、金融庁WG、そして損保協会の第三者検討会を経て、全代理店対象の「自己点検チェック」導入が決定された経緯があります。

【自己点検チェックの位置づけと、保険会社ごとのスタンス】

もともとBM問題やカルテル問題は保険会社側の事案であり、代理店には直接関係がないにもかかわらず、最終的に代理店の業務品質が問われる形になったことについては、現場の納得感が得にくい部分もあります。

しかし振り返れば、2016年の業法改正で示された

・代理店の体制整備義務

・募集人の意向把握義務

・情報提供義務

これらが十分に定着していない現状があり、今回の自己点検チェックはその改善を促すものでもあります。

自己点検チェックへの対応の足並みは保険会社ごとに差があり、すでに体制が整っているところもあれば、「今年度はまだトライアルだから」と捉える会社もありました。ただし共通しているのは「基準を満たさなければ委託終了」「契約解除または分業化」「最悪の場合は退場もあり得る」といった声が保険会社側から上がったという厳しい現実です。

内容に関する詳細は、後日の議事録をお待ちください。

【募集人教育の重要性】

大阪代協ホームページに記載された「募集人育成体制」の一文が示唆的です。

“募集人の品質向上に向けた教育が、教育計画に基づき実施され、自己点検で計画と実施履歴が確認できる(定期的な知識教育の機会と、OJTやロープレ等の実践力向上の取り組みを自立して実施していることを点検で確認する)。

ここで重要なのは「自立して実施」という部分です。保険会社提供のeラーニングだけでは不十分で、代理店独自の教育活動が求められています。

山中副会長は、この機会に代協会員専用の募集人教育システム「日本代協アカデミー」の積極活用を強く呼びかけられました。(申し込み案内はこちら)

【2025年度 全会員アンケートご協力のお願い】

今年で5回目となる大阪代協の全会員アンケートは、昨年度の全国代協において、最も優れた取組のひとつに選出されました。取組みの目的、現在の回答状況等について、原田企画環境委員長から報告がありました。

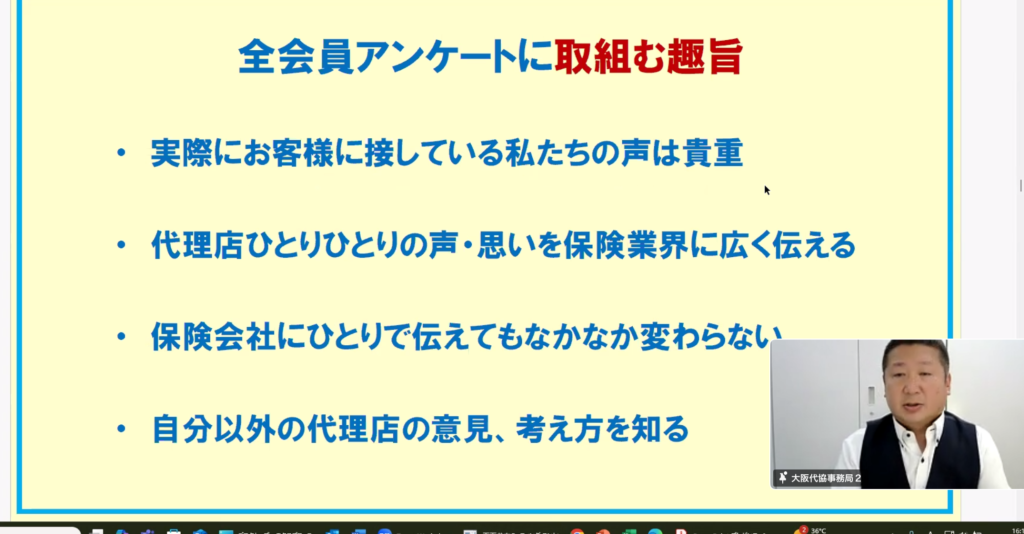

【全会員アンケートに取組む趣旨】

■実際にお客様に接している私たち代理店の声は貴重であるということ

■代理店ひとりひとりの声・思いを保険業界に広く伝えるということ

■ 保険会社にひとりで伝えてもなかなか変わらない=声を結集させることができる

■ アンケートを集計することで自分以外の代理店の意見、考え方を知ることができる

【全会員アンケートの今年のテーマ】

■保険会社向けの監督指針の一部改正案について

■自己点検チェックの取組みについて

■金融審議会WG報告書について

■比較推奨販売について

■特定契約規制について(企業内代理店のみ) 等

アンケートに対しての支部ごとの回答率(8月4日 AM8:00時点)と、全体の回答率の目標が65%であることを共有し、「ぜひアンケートに答えていただき、代理店の未来を良くするために一緒に進んでいきましょう」とPRされました。

【セミナー「比較推奨販売・特定契約規制の方向性」】

本日のメインテーマとして、「比較推奨販売・特定契約規制の方向性」について、弁護士法人中央総合法律事務所 東京事務所所長・代表社員弁護士パートナーの錦野 裕宗(にしきの ひろのり)先生を講師にお迎えしました。

東京事務所所長・代表社員弁護士パートナー

錦野 裕宗(にしきの ひろのり)先生

錦野先生は京都大学法学部を卒業後、1999年に弁護士登録。金融庁保険課への出向や日本保険学会での活動を通じ、保険業界の制度設計や実務改善に深く携わってこられました。現在は日本損害保険代理業協会の監事も務められ、『改正保険業法の解説』や『金融規制の論点25』などの著書も執筆されるなど、保険法務の第一線で活躍されています。

今回は、吹原事務局長からの質問にお答えいただく形で進行しました。以下、質疑応答の要約です。

【比較推奨問題について】

Q1. (ハ)方式が無くなったら、乗合代理店の募集は具体的にどうなりますか?

まず初めに、(ハ)(ロ)それぞれの方式の確認です。

・(ハ)方式は代理店側の選定理由を説明して商品を推奨する方式

・(ロ)方式は顧客の意向に沿って商品を選別する方式

制度改正は、(ハ)方式を廃止し、(ロ)方式に一本化する方針と言われています。これに伴い、乗合代理店は、比較可能商品の概要明示と顧客の意向に基づいた推奨理由の説明を行うこととなりますが、顧客の利便性や喫緊の保険ニーズに対応する必要がある代理店の負担への懸念が示されました。なお、現行規制が踏襲されることとなれば、比較推奨規制は更新契約時には適用されません。

Q2. ディーラー代理店のテリトリー制が問題だったと言われています。便宜供与と関係ない代理店にも影響が及ぶのはなぜですか?

テリトリー制(店舗や営業所ごとに推奨保険会社を1社に固定する販売慣行)は(ハ)方式の応用形態です。金融審議会ではディーラー代理店が保険会社からの便宜供与の見返りに、推奨保険会社を決定していたこと等が問題視されました。先生は、制度論としては、過度な便宜供与を禁止すれば必ずしも(ハ)方式廃止する必要はないのでは、という見解を示されました。

令和6年12月施行の金融サービス提供法により最善利益勘案義務が導入されたことも大きく影響しているとのことです。世間一般から見れば、保険会社もディーラー代理店もプロ代理店も、【保険を取り巻く事業者】としては同じであり、不正の一部事例が原因で全体規制となるのはやむを得ない面もあります。

金融庁が実務に落とし込む際には、利用者保護と利便性の両立への対策が不可欠だと述べられました。

Q3. 中小代理店は手数料ポイントがバラバラ。赤字になっても比較推奨販売をしなければなりませんか?

規制というものは、もとより赤字となっても従う必要がある存在です。一方、当たり前ですが、代理店には全保険会社と委託契約を締結・継続すべき義務はなく、赤字となる保険会社との委託契約を継続するかどうかは代理店の経営判断に委ねられると説明されました。

なお、日本代協は、品質に基づく評価により手数料が平準化される体系の構築を提言しています。

Q4. 商品差が少ない個人向け保険で、比較推奨の意向確認ポイントは?

自動車保険等のリテール向け損害保険は、オールリスク型で完成度が高く各社の差が少ない。そのような中での意向確認ポイントは、素人考えではあるが、

■保険料水準への納得感

■特約の付け外しへの柔軟性

■付帯サービスを含めた保険会社のサービス品質

といったことになるのではないかと、説明されました。

【特定契約規制問題について】

Q1. 保険料調整事件が発端なのに、なぜ全ての代理店が対象になるのですか?

先生は、もとより金融監督規制は利用者利便・利用者保護の観点から合理的に説明できるものであるべきだが、自己契約規制・特定契約規制の制度目的とされる、

①実質的な保険料の割引の防止、

②損害保険代理店の自立

というのは、この考えからすれば個人的には現代においては合理性が十分ではないのではないか、と指摘されました。また、今回の各不祥事は損害保険会社や兼業代理店の責任で生じたもので、企業内代理店がやり玉にあがることには違和感があると説明しています。

また、あくまで推測ではありますが、企業内代理店を顧客の代理人であるブローカーに移行させることで、これを通じての保険会社間の情報連携を顧客からの情報連携と整理し、保険料カルテル問題を原理的に解決しようとした可能性もあるように思う、との見解も述べられました。

Q2. 経過措置(旧基準)の撤廃はいつ頃?

金融審議会損害保険WG報告書には、変更方針が固まってからおおむね3年の準備期間が必要との記載があり、この期間を想定して進むのではないかと説明されました。

Q3. 特定契約者の対象範囲拡大はいつ頃、どうなりますか?

こちらも3年程度の準備期間が見込まれているとの見通しが示されました。

セミナーの締めくくりとして、「規制強化と言われますが、規制内容が本当の意味で強化されるのは比較推奨規制くらいです。自己点検チェックシートについては元より必要であった代理店の体制整備を確実に行うための仕組みが整ったという前向きな見方もできます。代協会員持ち前の高いプロ意識と顧客本位の行動を実践し、これからも損害保険を通じて顧客に「勇気」を提供する存在であってください。日々、顧客と向き合う代協は、損害保険業界がなくした信頼を取り戻すために損害保険会社を引っ張っていく存在になってほしいです」と力強く語られました。

【代理店賠責WEBセミナー視聴のお願い】

続いて守屋組織委員長より、代理店賠責WEBセミナーの告知がありました。

守屋委員長は、今回のWEBセミナーには2つのポイントがあります、と切り出しました。

①折衝の結果、今回全国で初めて、従来のトラブル事例を見直し、7つの新しい事例が盛り込まれて紹介される。

②保険商品の説明不足、異動手続き漏れなど、どの代理店でも起こりうる事例からひも解くコンプライアンス研修。

全ての募集人にとって大変有益な内容なので、ぜひ社員全員で視聴してほしいとPRしました。

8月22日締め切りです。

【エンディング】

今回も内容盛りだくさんでお送りしたLIVEステーション。MCからの「大阪代協は保険代理店の発展を通じて、お客様と社会の安全と安心に貢献することを目指し、情報発信に努めてまいります。会員の皆様のお声もぜひお聞かせください」との言葉で結びとなりました。

暦の上では間もなく立秋を迎えますが、まだまだ暑い日が続きます。

お身体どうぞご自愛ください。

次回は、11月27日に配信予定です。またお会いしましょう!

それまでどうぞお元気で!

(記事:広報室 田中編集委員)

ページの先頭へ

ページの先頭へ