2025年度 通常総会・会員大会

記念セミナー動画限定公開のお知らせ

吉田桂公弁護士による記念セミナーの動画が完成しました。

視聴は会員限定のため、関心のある方は大阪代協事務局までお問合せ下さい。

動画のURLをメールにてご案内いたします。

(大阪代協事務局 TEL 06-6341-6085)

第18期(第63期)通常総会並びに2025年度会員大会・記念講演が、5月21日(水)13時から、大阪市中央公会堂中集会室において開催されました。総会は役員を中心に81名(表決行使書提出485名)、会員大会は来賓を含め180名の出席となりました。

通常総会

総会の開催にあたり、新谷香代子会長が、まず各地で発生した自然災害被災者へのお見舞いを申し上げた後、「保険業界の信頼回復に向け策定された各報告書の文面には、これまでの代協の主張や思いが色濃く反映されています。改めて代協活動に取り組む意義、代協の存在意義の大切さを感じています。大阪代協は、お客さまのために、損害保険業界のためにしっかり活動しており、その活動を通じて損害保険業界を正しい方向に変えることができます。胸を張り、誇りをもって保険業界の未来を語りましょう。大阪代協は会員である皆さまに『役に立つ・勉強になる・交流できる』場を提供していきます。一人でも多くの方に代協活動に参加いただき、ご意見をお聞かせください。今年度も代協活動が一層有意義なものとなるために力を合わせ取り組んでまいりましょう」と挨拶しました。

続いて、川田哲平氏が議長に選任され、出席者数が会員数の半数を超える69%に達したことから総会が成立したことが報告されました。

今回の総会では次の6つの議案が諮られ、すべての議案について全員一致で承認されました。

(カッコ内は報告者)。

議案の内容はこちらをご参照ください >

■ 第1号議案

「2024年度事業報告・2024年度貸借対照表・収支計算書の報告承認の件」

(妹尾副会長)

■ 第2号議案

「2025年度(第18期)会員会費額承認の件」

(新谷会長)。

■ 第3号議案

「2025年度(第18期)事業計画承認の件」

(新谷会長)。

■ 第4号議案

「2025年度(第18期)予算承認の件」

(隼田副会長)。

■ 第5号議案

「理事・監事選任の件」

(隼田副会長)

新理事に諸澤実氏、長谷川瞬氏、鉢木勝氏が選任されました。

■ 第6号議案

「本総会の決議の主旨に反しない限り、その修正を会長に一任する件」

(伊藤副会長)

最後に伊藤副会長が閉会の挨拶を述べ、通常総会は無事終了しました。

会員大会

休憩をはさみ、午後2時15分から、会員大会・記念講演が開催されました。

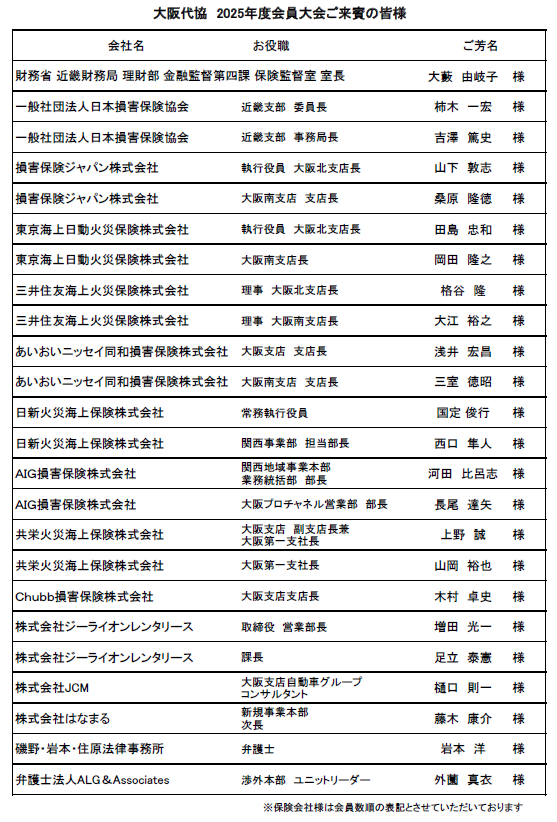

会員大会にご臨席いただいた来賓の皆様は下記のとおりです。

大阪代協会長挨拶

冒頭、新谷会長が「会長となって3年、この間、保険業界は目まぐるしい変化がありました。正会員数が800名を超える全国最大規模の代協の会長として会員の皆様の思いを背負いつつ、保険業界の発展を見据え、代協として何をするべきなのか、思い悩む日々は今も続いています。大阪代協は現場で保険を募集をしている、ひとつひとつの代理店の集まりです。保険業界の中でも最もお客さまに近い立場にあって、この業界を良くするためにできること、考えられることに精いっぱい取り組むことが私たちの使命ではないかと考えています。

一方、私たちの上部組織である日本代協は昨年開かれた有識者会議等にオブザーブ参加し、保険代理店としての立場で意見を伝えています。大阪代協と日本代協がそれぞれの役割を存分に発揮することで、今保険業界に求められている顧客本位の業務運営の実現に向けて微力ながらお役に立てるのではないかと考えています。顧客本位の業務運営をいかに実践するのか。お客さまの安心・安全のために取組み、未来志向で進んでまいりましょう。保険代理店がお客さまに選ばれ、支持され、将来にわたって保険市場の中核を担っていかれるよう、この先も一生懸命取り組んで参ります。」と挨拶しました。

近畿財務局保険監督室長挨拶

来賓紹介の後、来賓を代表して財務省近畿財務局理財部金融監督第四課保険監督室・室長の大藪由岐子氏が挨拶に立ち、「当局においては、制度改定を通じて顧客本位の業務運営と健全な競争環境の実現に向けた環境整備を行いたいと考えています。金融庁、財務局では、毎年代理店と直接話を伺う機会を設けており、今年は法令や監督指針の改定の参考とするため、保険代理店の体制整備の状況に加え、有識者会議等の実行にあたりどういった影響があるのかヒアリングしました。結果は今後金融庁のホームページで公表する予定です。保険業界に対する信頼回復を図ることが急務となっていますが、損害保険は事故や災害に遭った時の生活再建や事業継続を支えることで、国民生活の安定や国民経済の健全な発展に不可欠な役割を果たしています。こうした損害保険の機能を発揮する上で、顧客の最も近くにいる保険代理店は重要な役割を果たしています。引き続き、地域に根ざした保険代理店として保険業界の発展と保険契約者のために大いに寄与していただくことを期待しています」と述べました。

日本損害保険協会近畿支部委員長挨拶

続いて、日本損害保険協会近畿支部委員長の柿木一宏氏が、まず一昨年来の保険会社の一連の不適切事案に関しお詫びを述べた後、「信頼回復に向けた取組みの一環として『募集コンプライアンスガイド』や代理店業務品質に関する評価指針に沿った業界共通の『自己点検チェックシート』を作成しており、2026年度から本格運用する予定です。また、損害保険協会では昨年度から中期基本計画を立て、『お客様本位の業務運営』『法令等遵守』をあらゆる業務の根幹として再スタートし、『損保業界の成長を支えるビジネス基盤の整備』『社会・保険制度のレジリエンス強化』『消費者・事業者へのリスクマネジメントの理解浸透』に向け取り組んでいます。損害保険トータルプランナーについては、2025年3月末において全国で1万6857名が活躍しています。募集品質の一層の向上を図り、世間の皆様からより良い信頼を得るべく、ますます多くの損害保険トータルプランナーが誕生・活躍されることを願っています。社会環境が急速に変化する中、代理店様と保険会社が力を合わせ、様々なリスクからお客さまをお守りするために挑戦し続けていくことが損保業界の使命であり、取り組んで参ります」と挨拶しました。

優秀支部表彰

その後、2024年度優秀支部表彰が行われ、新谷会長から最優秀支部として下記の支部長に表彰状が手渡されました。

■ 北摂支部:伊藤 伸明支部長

■ 京阪支部:中野 倫伸支部長

■ 中央支部:下地 直輝支部長

また、会場のスライドでは2024年度の防災士資格取得者10名が紹介されました。

2025年度取組み方針説明

続く2025年度の取組方針で新谷会長は、「打破・完遂~変化を楽しみ変えるべきものは変える・強い決意でやり遂げる~」をスローガンに掲げ、本年度も「仲間を増やす」「人を育てる」「情報を伝えきる」を3本柱に取組むことが宣言されました。

また、来賓として参加している保険会社の方々へのお願いとして、下記の2点を伝えました。

①代理店賠償責任保険の周知徹底、同セミナーへの参加

②社員の皆さんへの代協の理念や取組みの情宣

記念セミナー

記念セミナーでは、のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士の吉田桂公氏が「損保新時代における顧客本位の本質」をテーマに講演を行いました。

最善利益勘案義務

同氏は、まず「最善利益勘案義務」を踏まえた保険代理店運営上の留意点を解説。金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2で示された〝顧客の最善の利益の追求〟を定着・底上げすべく、2024年11月に「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」の2条1項で法律化されたと指摘し、「顧客本位とは、顧客のためにではなく、顧客の立場で考えることだ」と強調しました。

PDCA

その上で、「最善利益勘案義務」を果たすためには、各代理店が、何が顧客の最善の利益かを自ら考え、PDCAを回すことだと述べました。そして、

■P(顧客本位の業務運営に関する取組方針の策定・公表)

では具体性と独自性が重要であり、

■D(同取組方針の実践)

ではそれに基づいた行動による目標達成状況に応じて従業員等の人事評価を行うこと、

■C(KPIによる評価)

■A(改善活動)

では各代理店の具体的な取組みとリンクするような成果指標を設定し、少なくとも年に1度は取組方針の見直しを行うことが適当であると説明しました。

法改正

次に「保険業法改正等の動向」を紹介する中で、損保協会が公表した代理店業務品質評価基準一覧は業務品質が確保されているかを確認するものであり、代理店は絶対クリアしなければならないと強調しました。有識者会議報告書で示された比較推奨販売に関しては、ハ方式は多くの代理店が採用しているものの、廃止の方向で進められており、最善利益勘案義務に照らしどのような着地点となるか、結果を注目している。また、代理店手数料ポイントについては、2024年9月に会員会社間で代理店の業務品質を重視する考え方が確認されており、今年5月12日には「保険会社向けの総合的な監督指針(案)」で代理店手数料ポイントの算出方法の留意点が示されました。このほか、便宜供与等の制限や保険会社の保険代理店に対する求償権の行使についても触れました。

企業価値向上につなげるべき

そして最後に、同氏は、「代理店は、最善利益勘案義務や法改正の取組みを前向きにとらえることが重要で、どうせやるなら企業価値向上につなげる取組みをしていくべき。顧客本位の取組みを行えば業務品質・サービス品質は向上し、それは顧客の信頼・満足度・感動のアップへとつながり、おのずと顧客による自社取扱商品・サービスの選択、収益(長期利益)に結びつく。顧客の期待を超える価値、すなわち感動価値を提供することで企業価値は向上する。その収益を次の体制整備コストへ生かすことでさらに企業価値は上がる」と締めくくりました。

(記事:新日本保険新聞社)

ページの先頭へ

ページの先頭へ