日本代協コンベンション2025

<基調講演・分科会資料・動画掲載済>

下記のPDFに各パートの動画・資料リンクがまとまっています。

掲載PDFリンク >

※視聴は会員限定のためパスコードは事務局にお尋ね下さい

11月7・8日、大阪代協の代表16名は東京で開催された第14回日本代協コンベンションに参加しました。

会場は、1日目の式典・基調講演・パネルディスカッション・懇親会がグランドニッコー東京台場、2日目の分科会セミナーが損保会館他で開催されました。

日本代協コンベンションは、金融庁保険代理店監査企画室長をはじめ、各保険会社社長、業界関係者が数多く参加し、会員と併せて総勢500名超が集まる、公的な損保業界の行事としては日本最大のイベントと言っても過言ではありません。

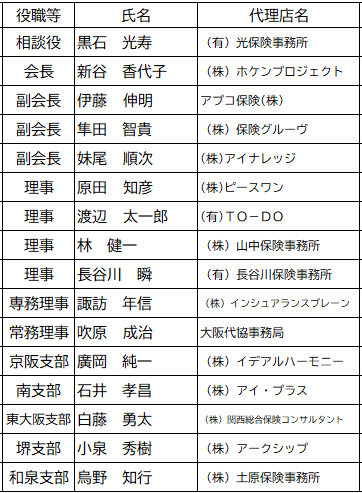

理事会にて選出され今回参加したメンバーは下記のとおりです。(敬称略)

小田島会長挨拶

オープニング動画の後、小田島会長が挨拶に立ち、

「皆様には、集い・語らい・高め合う2日間として欲しい。今年度のテーマは『人と地域を支える代理店の未来地図』。来年には、改正保険業法が施行され、併せて業界に様々な変化が生じるが、いつの世であっても私たち代理店の使命は揺らがない。代協の歴史80年の中で、育まれた精神を今後も貫きとおし、互いに切磋琢磨して未来を切り開いて行こう。」と述べました。

ご来賓祝辞

金融庁 代理店監査企画室 白藤(はくとう)室長

集まった会員に対して、不可欠なインフラを支え、災害時の対応をはじめとする、一般消費者への顧客本位の取組に感謝を述べられた後、次のように語りました。

「一連の不適切事案は、一部の保険会社、代理店の問題ではあるが、損保業界の構造的な課題が指摘され、制度として大規模乗合代理店に対する体制整備の強化を進める。今回の改正保険業法は来年6月の施行を予定している。間もなく乗合代理店における比較推奨販売に関する監督指針を公表する。皆様からのパブリックコメントによるご意見をお待ちしている。

専業代理店の数は、かつて42000店でしたが、昨年度末には24000店に減少している。この結果が日本の地域経済の減退に影響を及ぼすのではないかと懸念している。皆様方におかれては、是非とも体制整備にお努めいただき、地域社会の未来へのご貢献をご期待申し上げる。

皆様代理店と、保険会社の間に課題が存在していることは承知している。皆様からそれら課題について声を聞かせていただいている事に心から感謝を申し上げる。引き続き保険業界の発展のために、代協の皆様との連携を深めていきたい。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げる。」

損保協会 大知(おおち)専務理事

損害保険大学課程、ぼうさい探検隊の共同取組への御礼の後、次のように語りました。

「不適切事案の数々では大変なご迷惑をおかけして誠に申し訳ない。旧来の慣行を徹底的に見直し、顧客本位の業務運営に向けて真摯に取組みを進めていきたい。4月から、代理店業務品質評議会を立ち上げ論議を行っている。本日お伝えしたいのは次の2点である。

①この制度の中では、保険会社の指導・監督状況についても不適切な部分を指摘を行う

②便宜供与適正化ガイドラインを策定し、保険会社と代理店の関係のあり方を整理した。来年には通報窓口も開設する

代理店の資質向上の取組みでは、一層リスクマネジメント力の向上を図り、損害保険の価値を高めていきたいと考えている。」

功労者表彰式

今年度は全国で8名の方が表彰され、阪神ブロックからは、長年に亘る貢献が評価され、大阪代協の黒石光寿相談役が表彰されました。

基調講演

ほんまもんのサービスはこれや!

おもしろ旅企画ヒラタ屋

https://www.nta.co.jp/hirataya/

今年度の講師は、数々のバラエティ番組に出演された、ナニワのカリスマ添乗員・日本旅行の平田進也氏でした。

平田氏は、ツアーの企画から販売まで一貫して担当され、「平田進也と行くツアー」は、発売直後に即完売。また、会社公認で日本大手旅行業界初の現役社員によるファンクラブ「進子ちゃんクラブ」を主催され、現在2万2千人を超える会員が存在します。その人を魅了するサービスとは何か、についてお話を伺いました。

笑いが心のバリアを解き、財布のヒモも解く

業種を問いません。営業とお客様の間では、いかに「お前に任せた」という関係を作るか、が大事だと説かれます。この関係になると、金額の差など全く関係が無いと断言されました。

そのためには「笑い」が欠かせません。

お互いに笑い合える関係は大変心地良いものです。その心地良さを提供することこそが「サービス」であると定義されました。

サービスは無限

お客様の立場に立ち、お客様の期待を超えるサービスを提供する。どうすればお客様に喜んでいただけるのか、そのイマジネーションが重要。

他のツアーでは味わえないコンテンツを加える。誰もが立ち寄る当たり前の食事場所や、観光ではダメ。普段は食べられないものを提供する。ツアー客一人一人のNG食材をリサーチしておき、施設と事前に連携しておく。ツアー途中の偶然の出会いも活かし、団体でありながら個人旅行のようなテイストを取り入れる、など。

サービスは無限である。言われてやるのは単なる作業。言われる前に提供することがサービスである。私たちは、人とのつながりの中で仕事をしている。AIやインターネットにはできないサービスで勝負しなければならない。

満足したお客様からは、どんどんお客様をご紹介いただけます、とお話されました。

カリスマ添乗員がお勧めする旅行先

カリスマ添乗員がお勧めする旅行先は次の5つでした!

①長野県 扉温泉 明神館(上高地の絶景に佇む一軒宿)

②別府温泉 ホテル白菊(極上の5つ星旅館)

③指宿温泉 白水館(伝統と格式ある日本旅館)

④ハワイ諸島 ラナイ島

⑤フィンランド オーロラ鑑賞

パネルディスカッション

昨年に引き続き、パネルディスカッションが開催され

『顧客からの信頼を守り続けるために”量より質”で切り拓く、これからの保険代理店ビジネス』をテーマに論議を行いました。今年のキャストは以下のとおりです。

<パネラー>

弁護士法人中央総合法律事務所

代表社員弁護士パートナー 錦野 裕宗 先生

一般社団法人日本損害保険代理業協会

専務理事 金澤 亨

<ファシリテーター>

一般社団法人日本損害保険代理業協会

理事・広報委員長 大和 親英

一連の不適切事案をどのように考えるべきか

錦野:全体像は、保険会社と一部の代理店による不適切事案によって、一般の代理店まで巻き込まれた、という構図だと思う。問題の背景には、①保険会社の現状維持に対する異常なまでの固執、②保険会社のディーラー等大手兼業乗合代理店に対する力関係の弱さ、③保険会社における保険業法以外の周辺知識の欠如、があったと考えている。

金澤:当時、「保険会社けしからん」という風潮が世の中を覆っていた。その中で、まっとうな募集を行っていた私たちは、小田島会長から「不適切事案を起こした保険会社を非難してもはじまらない、今は一層お客様に寄り添い、代理店としての品質向上に努め、率先して業界の信頼を取り戻そう」という趣旨のメッセージを発信した。本件は金融庁にも説明を行い、恐らく安堵を持って受け止めていただいた。このような損保業界の発展を考える同業者団体であるからこそ、その後の有識者会議や金融審議会WGへの参加も認められたと考えている。代協としての方向性に間違いはなかった。

業界の変容に代理店はどのように対応すべきか

金澤:顧客本位の業務運営を実践することで如何に顧客から選ばれるか、ということに尽きる。

錦野:「顧客本位の業務運営の原則」は大変重要であり、是非とも事業の根底に堅持すべきである。保険は、人に勇気を与えるすばらしい仕組みだ。代理店のサービスはその商品を顧客に提供することであり、商品内容を含めて、保険料に見合う安心をお客様に提供できているのか?と常に自分に問いかけるべきだ。

体制整備にはどのように向き合うべきか

錦野:流れとしては、有識者会議に始まり、損保協会で第三者検討会が立ち上がり、自己点検チェックシートが公表された。元々は保険会社内部のガバナンスの問題なのに、どうして代理店への規制が強化されるのか?と感じている人もいるだろう。しかしこれは、2016年の業法改正で定められた「体制整備義務」を具体化したものであり、今回の不適切事案によって新たに作成されたものではない、という事を理解すべきだ。

金澤:自己点検チェックシートは、あくまでも保険会社と代理店の間の「対話ツール」と捉えている。保険会社による単なる「チェックツール」として利用されないよう、活力研でも指摘しており経過も見ていく。自己点検チェックの内容が不十分であれば「分業等を推奨する」と発言する保険会社があるが、それは言語道断である。不十分な点は対話を経て、どんな支援ができるかを保険会社は検討すべきだ。自己点検チェックシートについては、全て「十分できている」と回答できる代理店はほぼ皆無だと思う。作成に当たっては、全国展開の大規模代理店ではより難しく、恐らく募集人規模が10人程度で、外部監査を実施している代理店が最も対応しやすいのではないか。

比較推奨問題はどうなるのか?

錦野:ハ方式の廃止は避けられないが、①イ・ロ方式で、緊急性がある場合の保険ニーズに応えられるのか? ②郵送募集や電話募集の際の手続きをどうするのか?等が課題として考えられる。恐らくこれらは監督指針のパブリックコメントの中で確認する必要がある。

ロ方式を正しく理解することも重要だ。まずは取扱可能な商品のパンフレットを顧客の前に並べる。その上で意向確認を行い選別し、顧客に推奨理由を説明する、ということだ。取扱可能商品を全て推奨し顧客に選択を委ねるイ方式の活用を検討しても良いと思う。

金澤:比較推奨問題で懸念されるのは、ひとつに更改契約への対応がある。現状の感覚では、顧客の利便性に鑑み、従来の「特に保険会社変更の意向がなければ同じ保険会社で更改可」という考え方が踏襲される見込みだ。今ひとつに、一般的に行われている「あなたに任せた」と顧客から明確に意思表示があった場合の対応だ。パブリックコメントで確認する必要があるかもしれない。

比較する際に、保険料以外に何があるのか?という問題もある。代協が以前から主張しているように、募集の実態としては、保険商品というよりも「代理店を選ぶ要素」が大きい。顧客は商品内容だけで選んでいるわけではない、ということを金融庁に理解を求めている。

錦野:ハ方式が無くなれば、法的には「あなたに任せた」は容認されない。商品内容、保険料の他に、損害サービス対応の良し悪し、についても比較項目として正当性がある。ただし、どのように客観性を持って説明するのかは課題だ。

代理店手数料ポイント制度について

金澤:金融庁による監督指針の改定に際し、「代理店手数料算出方法」の項目が新設されたことは、自分としてもある種の驚きを持って受け止めた。今思えば、昨年の有識者会議の報告書に取り上げてもらえたその内容が記載されている。当時、代協としての考え方を説明し、その認識を持ってもらえた事が形になったと考えている。即ち「なぜBMが最高の代手ポイントを獲得しているのか?」「顧客が求める募集品質はチャネルに関係はない。代手制度がチャネルによって異なっているのはいかがなものか?」「本来、代理店手数料ポイント制度は顧客本位の業務運営を推し進める内容であるべき」等のまっとうな声が金融庁や有識者の耳に届いた結果である。

比較推奨との関係で言えば、乗合代理店の各保険会社間のポイント格差は、比較推奨を歪める結果に繋がり、規模に関係なく品質だけでポイントが算出される制度構築を引き続き求めていきたい。

錦野:日本代協が金融庁に対して代協としての考え方を伝えていることは、全国の代協会員にとって極めて有益なことだ。行政に携わる人も、議論を行う有識者も基本的に募集現場の実態を正確に理解できている人はほとんどいない。それを伝えるのは日本代協の使命である。

代協会員の皆様は、自社の顧客のことを考えて意見を日本代協に伝えるべきだ。そして日本代協と力を合わせ、行政に伝えてもらいましょう。良い制度を作ってもらうためには極めて重要な取組みである。

最後に

錦野:大規模兼業乗合代理店以外の、一般の代理店に対して規制は特に厳しくなっていない。保険会社による代理店管理は少し厳しくなるかもしれない。体制整備は以前から義務として定められたもの。代理店の価値を高めるために前向きに取り組んでほしい。一連の不適切事案という、いわば外圧で取組むことになった代理店も多いかもしれないが、それもやむを得ない。

代理店は、保険会社や金融庁の顔ばかり見ず、自社のお客様をしっかり見つめて経営をしてほしい。代協会員は、インデペンデント・インシュアランス・エージェントである。自立、自律して覚悟を持ってこの時代を生き抜いてほしい。

金澤:ケガの功名ではないが、この激動の時代を経て、代協のステイタスは確実に高まった。引き続き業界全体を見渡す高い見識を持ち、お客様との関係にフォーカスして物事に対処していく。代理店経営もこのスタンスで取組んでもらえれば何も心配はない。力を合わせ、ともに未来を切り拓いていこう。

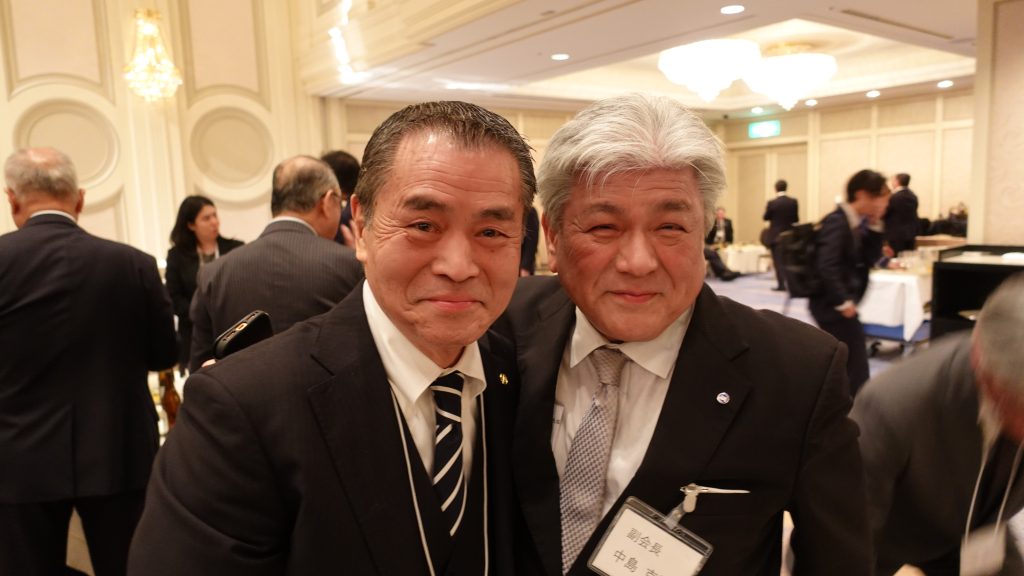

懇親会

18時からは、懇親会が始まります。今の時代、損害保険会社12社の社長の皆さんが勢ぞろいし、損保協会長、前法務大臣・鈴木馨佑氏を来賓にお迎えする、業界内唯一無二の機会です。

さらに業界の頭脳、日本代協のアドバイザー皆さん、各保険会社専業ラインの皆さん、そして全国から会員430名が集い、テーブル42卓が並ぶ盛大な懇親会です。

保険会社の方々、お世話になったアドバイザーの皆さん、全国の仲間と、会員の皆さんは大忙しで多方面での情報交換が行われました(なお、保険会社同士が言葉を交わす事は一切ありませんでした)。

毎年各ブロックが地域ブランドのPRを行い、今年は信越ブロックの担当でした。新潟・群馬・長野3県の銘酒、ワインが大好評でした。

功労者祝賀会

コンベンションの1日目が終了した後、引き続きお台場の居酒屋で、功労者表彰を受章された、黒石相談役を囲み、祝賀会兼2次会が行われました。大阪代協の有志の15名の皆さんが、兵庫県代協、和歌山県代協の皆様と、大いに盛り上りました。

2日目:分科会

日本代協コンベンション2日目は、場所を御茶ノ水に移して、4つのセミナーが開催されます。参加者は事前にどのセミナーを受講するのか申告し割り振られます。

今年度は、下記の4つのゼミが開催されました。

追って、セミナーの動画が公開された際は、改めて連絡いたします。

損保業界における”真の”顧客本位の業務運営の実践に向けて

~保険業法改正と最善利益勘案義務を企業価値向上につなげる~

講師:吉田 桂公 様(のぞみ総合法律事務所 弁護士)

本講座では、保険業法・監督指針等の最新の改正動向及び「最善利益勘案義務」の内容について解説し、これらの活用を通じた顧客本位の業務運営の実践と収益性確保の両立、企業価値の向上の取組みについて説明します。

なぜ口下手・あがり症の私がトップ営業になれたのか?

~お客様との信頼関係をつくるコツ~

講師:渡瀬 謙 様((有)ピクトワークス 代表取締役)

売れる営業と売れない営業の決定的な違いとは何か?それはしゃべりのうまさや性格の明るさなどではありません。ましてや気合や根性の有無でもないのです。売れるための大事な要素とは、ズバリお客様との信頼関係です。口下手・あがり症の私が、どのようにして信頼される営業になれたのかを解説します。代理店経営者のみならず、従業員の皆様にもお勧めの講座です。

SWGs時代における損害保険代理店の未来戦略

~保険業法改正を踏まえた”あるべき姿”のデザイン~

講師:中島 達朗 様((株)ふるサポ 代表取締役)

本セミナーでは、保険業法改正への対応を踏まえ、損害保険代理店がバックキャスティング思考で未来を描き、今なすべきことを明確にする重要性を解説します。

デジタル化や顧客ニーズの多様化に加え、地域社会が抱える課題への対応が求められる時代において、代理店経営にSWGs(Sustainability & Well-being goals:持続可能とウェルビーイングの目標)の視点を取り入れることが大切です。

カーボンニュートラルや防災、地域住民の安心・安全、そして一人ひとりのウエルビーイング向上など、SWGsが掲げる方向性は保険ビジネスと強く結びついています。

こうした社会課題に対して代理店がどのように価値を提供し、地域とともに持続可能で幸福な未来を実現していけるのかを考える戦略と羅針盤を見つけていきます。

地域密着型代理店の「SDGs」と「女性活躍推進」とその1000日間

講師:今林 砂緒里 様((株)KIC 代表取締役)

SDGsと女性活躍推進に取り組み始めてはや3年!・・・

地域密着型代理店だからこそできる、地域密着型代理店にしかできない取り組みを皆様にご報告させていただきます。

(記事:大阪代協 広報室)

ページの先頭へ

ページの先頭へ